2025创新杯大数据挑战赛A题详细思路模型:智慧工厂工业设备传感器数据分析

Operational_Hours(运行小时数)、Temperature_C(温度)、Vibration_mms(振动)、Sound_dB(声音)、Oil_Level_pct(油位)、Coolant_Level_pct(冷却液位)、Power_Consumption_kW(功耗);:Last_Maintenance_Days_Ago(距上次维护天数)、Maintenance_History_Cou

2025创新杯大数据挑战赛A题详细思路模型:智慧工厂工业设备传感器数据分析,完整内容见文末名片

初赛任务A:机床设备7天内故障预测(二分类问题)解题思路

一、问题定位与核心目标

任务本质:尽管题目标注为“回归分析问题”,但目标变量Failure_Within_7_Days为二值变量(0=7天内无故障,1=7天内故障),因此实际为二分类任务。核心是通过设备的实时运行状态(如振动、温度)、近期异常记录(如错误编码)及维护历史,构建模型预测短期故障风险,实现“提前预警、避免停机”的工业目标。

核心目标:

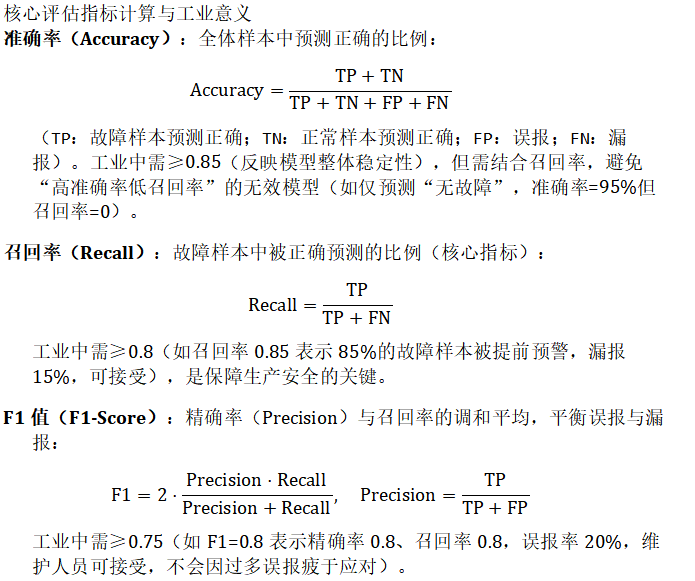

- 性能指标:输出准确率(Accuracy)、召回率(Recall)、F1值(F1-Score),其中召回率是工业场景关键指标(需优先保障故障样本不被漏报,漏报可能导致设备损坏或生产中断);

- 特征解释:识别前5个对故障预测贡献最大的特征,结合工业机理解释其物理意义(如“振动幅值超过阈值预示轴承磨损”),为维护人员提供可操作的故障诱因。

二、全流程解题步骤

步骤1:数据预处理——清洗原始数据,消除噪声与异常

数据预处理是建模的基础,需解决缺失值、异常值、数据类型等问题,确保输入模型的数据质量。

1.1 数据概览与缺失值处理

缺失值识别:通过pandas的isnull().sum()统计各特征缺失情况,重点关注:

错误编码(Error_Codes_Last_30_Days):部分设备无近期错误,表现为NaN或空字符串,需统一标记为“无错误”(计0次);

传感器数据(如Oil_Level_pct、Coolant_Level_pct):物理上不可能为负或超过100%,若存在异常值(如-5%、110%),需按Machine_Type分组填充(如“数控铣床”的油位用该类型设备的中位数填充,避免均值受极端值影响);

机器特定参数(如Laser_Intensity):任务A明确要求使用的特征不含此类参数(题目指定特征为“机器编号、机器类型、运行小时数、温度、振动、声音、油位、冷却液位、功耗、距上次维护天数、维护历史次数、故障历史次数、人工智能监控、过去30天错误编码”),因此直接剔除,避免无关特征干扰。

缺失值填充策略:

数值特征(如Temperature_C、Vibration_mms):按Machine_Type+Operational_Hours区间分组填充(如“数控铣床”且运行小时数5000-6000小时的温度中位数),保留设备类型和老化阶段的共性规律;

类别特征(如AI_Supervision):用众数填充(如“启用”占比80%,则填充“启用”),确保类别分布与原始数据一致。

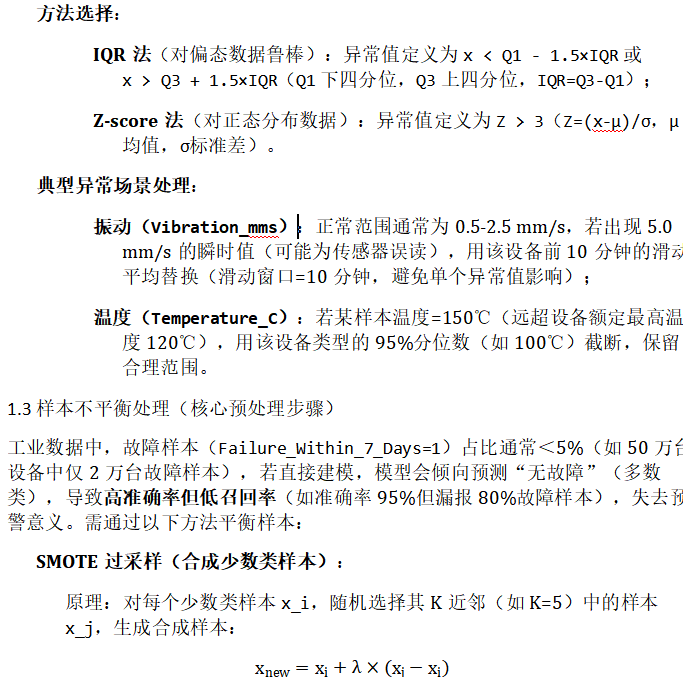

1.2 异常值检测与修正

工业传感器数据易受干扰(如瞬时电压波动导致功率跳变),需通过统计方法识别并修正异常值:

根据题目要求,任务A的输入特征为:

基础信息:Machine_ID(仅标识,不参与建模)、Machine_Type(机器类型);

运行状态:Operational_Hours(运行小时数)、Temperature_C(温度)、Vibration_mms(振动)、Sound_dB(声音)、Oil_Level_pct(油位)、Coolant_Level_pct(冷却液位)、Power_Consumption_kW(功耗);

维护与故障记录:Last_Maintenance_Days_Ago(距上次维护天数)、Maintenance_History_Count(维护历史次数)、Failure_History_Count(故障历史次数);

AI与异常记录:AI_Supervision(人工智能监控)、Error_Codes_Last_30_Days(过去30天错误编码)。

需剔除机器特定参数(如Laser_Intensity)和任务B目标变量(Remaining_Useful_Life_days),避免无关信息干扰。

模型训练与参数调优

数据集划分:按8:2划分训练集与测试集(确保同设备样本不跨集,避免数据泄露,如按时间顺序划分:用前80%时间的样本训练,后20%测试);

交叉验证:5折交叉验证(Stratified K-Fold),确保各折中故障样本占比一致,避免某折无故障样本导致模型偏差;

参数初始化:XGBoost分类器核心参数初值:

objective=binary:logistic(二分类逻辑回归损失);

max_depth=6(树深度,控制复杂度,避免过拟合);

learning_rate=0.1(学习率,步长);

n_estimators=200(树的数量);

scale_pos_weight=24(类别权重,根据样本不平衡程度设置);

参数调优:以“F1值最大化”为目标(兼顾精确率和召回率),通过贝叶斯优化(Optuna库)调整关键参数:

max_depth:5-8(工业数据噪声多,过深易学习噪声);

min_child_weight:3-5(叶子节点最小样本权重,过滤噪声样本);

subsample:0.7-0.9(样本采样比例,增加随机性)。

更多推荐

已为社区贡献15条内容

已为社区贡献15条内容

所有评论(0)